Par Raphaël MISÈRE-KOUKA

Délégué de la Société des Poètes Français au Gabon, Membre correspondant de l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Lyon Libreville, le 22 octobre 2020

(Note de lecture de « Tjukurrpa » d’Arnaud Delcorte et Kévens Prévaris, Eranthis éditions, 2019)

Peindre les mots dans leur essence sublime et extirper à la lumière de l’esprit la poésie qu’incarne l’image picturale, telle est l’odyssée entreprise par deux artistes : Delcorte et Prévaris.

Rencontre fusionnelle de deux âmes qui réinventent leur destin cosmique et élisent l’Art comme point osmotique de deux terres fertiles en inspiration, la Belgique et Haïti, et de surcroît de deux continents, l’Europe et l’Amérique. Les chemins de l’art n’admettent aucun hasard existentiel, car dépourvus de tout parallélisme, faits pour s’entrecroiser et s’entremêler dans une symbiose hautement spirituelle.

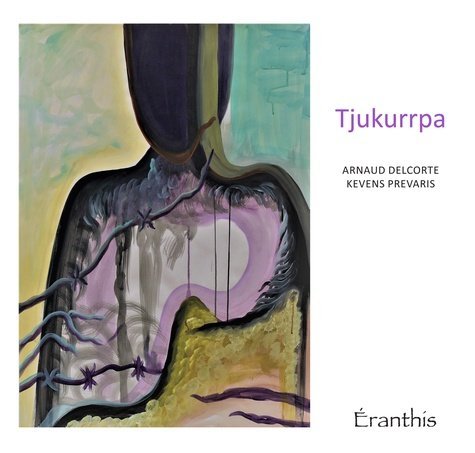

Arnaud Delcorte

Si les prénoms Arnaud et Kévens nous offrent chacun six ou cinq lettres qui s’égalent, et que les patronymes Delcorte et Prévaris exhibent huit ou sept lettres qui s’équivalent aussi, la coïncidence numérique ne sied point. Ces similitudes annoncent d’emblée la quintessence discursive et l’ampleur sensuelle des fresques qui jalonnent et agrémentent le recueil Tjukurrpa. Elles révèlent à suffisance l’interconnexion des deux artistes dans ce recueil, diluant leur double identité dans l’unicité. Deux âmes sœurs, deux âmes jumelles qui œuvrent pour l’abolition des frontières artificielles que s’est imposées l’homme pour se calfeutrer dans une pingrerie avilissante, en d’autres termes dans un égotisme mortel. Si le texte de Delcorte semble hiéroglyphique, pourtant écrit en des mots aérés, la peinture de Prévaris surréaliste dans son interprétation nous plonge dans le voyage de l’inconscient mais aussi dans l’exploration du rêve. Ainsi, dans une harmonie et union de cœurs, ces deux artistes aux noms et prénoms « égaux » dans leur essence numérologique nous offrent-ils une écriture et une image à la fois énigmatique, sollicitant de tout usager de leur art une métalecture, en tant qu’exploration polysémique et transversale de Tjukurrpa.

Kévens Prévaris

Tjukurrpa, le titre est de nouveau lâché, à la fois secret et étrange ! Il paraît véhiculer une opacité qui rebiffe plus ou moins l’interprétation du potentiel lecteur, parce que saturé dès le seuil d’un hermétisme non conciliant, pourrions-nous déduire.

« Tjukurrpa » est un mot de la langue anangu, propre à un peuple aborigène d’Australie. Il signifie « le temps du rêve », écrit l’homme de lettres Daniel Laroche dans sa truculente analyse « Au-delà de l’érotisme », en référence à la définition que nous propose l’Encyclopédie Wikipédia. Si « Tjukurrpa » est « le temps du rêve », pour ce fier et vaillant peuple autochtone échappé aux avatars d’un modernisme aux relents colonisateurs et quasiment déshumanisants, car dévitalisant toute une civilisation multimillénaire, il définit aussi « le rêve », qui rejoint la magie de la poésie. Raison pour laquelle, sur ces feuillets lourds de sens, peinture et poésie jumèlent leurs origines. Le peintre et le poète n’écrivent-ils pas des rêves ? Ne peignent-ils pas des rêves, en tant qu’images captées dans l’au-delà d’un voyage onirique ? Pour paraphraser le poète Vital Heurtebize à l’endroit du peintre-poète Michel Bénard, nous soutiendrons : « Il faudrait presque dire que Delcorte et Prévaris utilisent pour s’exprimer, « les mots de la peinture » (pour l’un) et les « couleurs de la poésie » (pour l’autre), tant les deux sont imbriquées. On pourrait y ajouter la musique ! ». Et pourquoi ne pas reprendre cette réflexion pertinente émanant du poète et peintre franco-vietnamien Eban, en réponse à Michel Bénard : « Les couleurs disent ce que les mots figent ». Nous l’écrivions dans une lettre à notre confrère Michel Bénard en 2015 : « (…) parmi les nombreux théoriciens des arts, celui qui condense à merveille le lien étroit entre poésie et peinture demeure Léonard de Vinci, qui affirme : « La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir, et la poésie une peinture qui se sent au lieu de se voir », reprenant approximativement le poète latin Horace : « Un poème est comme un tableau ». ».

Poésie transcendantale certes, poésie prière dont le sexe n’est qu’un prétexte pour atteindre le « nirvâna », en se diluant dans l’extase charnelle, qui précède le paroxysme spirituel. Dire le sexe dans son alchimie surnaturelle, c’est aller à la conquête du nombril du Cosmos, du Cœur de l’Univers, pour cesser d’être un être aux vibrations exclusivement terrestres et profanes, en « s’élançant vers les champs sereins et lumineux », pour faire écho à la foi poétique baudelairienne. Quoi d’étonnant pour un poète-physicien, qui aspire aux voyages astraux dans son mental, dont la galaxie demeure l’univers génétique et non de prédilection scientifique !

La poésie d’Arnaud Delcorte se veut un temple où loge Eros dans tous ses états et ses éclats. Elle vibre à la fréquence métaphysique comme le sous-entend son titre Tjukurrpa. Ici, la déflagration des chairs s’opère de manière indiscrète et place le lecteur dans une posture délicate. Car, les mots décrivent l’image des corps enflammées « lorsque main dans la main / nos horizons s’enlacent » (p. 7) et fusionnent à l’extrême. Et le poème se transmue en un feu alléchant qui nous offre « des baisers bouillonnants », qui suscitent « des moments de prière ». En effet, la poésie est synonyme de prière, tel que l’attestent des poètes à l’image de Pierre Jean Jouve, Pierre Emmanuel, Léopold Sédar Senghor et Walt Whitman, au même titre que l’amour spiritualisé. Aussi n’est-il pas indécent que ce texte soit un carrefour de Dionysos et de Cupidon à la lumière des vers ci-dessous qui disent : « la détestable habitude / de grands verres / lorsqu’ils se voient faire des caresses coupables » (p. 19)

Le poète refuse de tricher ou de ruser avec son lecteur et son langage se fait pittoresque. Nous semblons entendre susurrer la voix « martiale » d’un Alfred de Musset : « On ne badine pas avec l’amour ». Comme tout élan d’imposture ne fait point corps avec ce texte qui nous révèle une plume intimiste aux sentiments purs et grandioses. Dès lors, la verdeur de ces vers aux accents intensément sensuels : « un peu de sperme / éclaboussé » (p. 25) ; « une pluie diluvienne / fracasse / ma chair » (p. 30), octroie à l’œuvre des couleurs vives d’amour, par moments, éblouissantes. Bonheurs olfactifs et visuels, qui sourdent d’une poésie au langage douillet emperlé de mélodie, confirme l’auteur en filigrane.

Le poète, cet architecte de phonèmes ose briser les barrières linguistiques et peut jouer au prestidigitateur, tel l’amour qui raille nos frontières telluriques et épidermiques saugrenues, et bâtit des ponts universels ! Oui, la poésie se déclame dans toutes les langues et au-dessus de celles-ci exhibe son langage universel, à la manière de Marc Baron qui affirme : « La poésie n’a pas de limite et c’est ce qui lui donne sa force universelle. Si le poète se replie obscurément sur lui-même, s’il ferme les yeux, s’il se concentre sur l’angoisse de sa déchirure ou sur la lumière de ses désirs, c’est pour mieux dépasser tout ce qui l’attache et prendre de vitesse l’espace et le temps avant qu’il ne soit trop tard. ».

Ainsi pouvons-nous lire : “my little darling / how I love you”; “et le banjo crépite dans ton cœur …” (p. 40). Tel est le cas de ce tercet suivi de deux monostiches à la page 56 et au texte de sept vers (tercet + distique + 2 monostiches) à la page 80 entièrement conçus en anglais. La poésie n’est-elle pas à la fois peinture et musique ? Et combien de fois lorsque celle-ci adhère à l’amour pour un hymne aux modulations érotiques ? Le poète s’auto-élit polyglotte pour mieux décoder les arcanes des sens enfouis dans l’homme : « far l’amor / à la descente des reins » ; « vérité plastique / jarretelle / sur ta cuisse cuivrée / vanillée » (p. 41).

En effet, l’amour excite et surexcite par ses couleurs, odeurs et saveurs qui fait de l’auteur aussi bien que du lecteur des aéroportés dans une aventure extatique inénarrable, car émanant de ces sphères extraterrestres, que seuls Delcorte et Prévaris foulent dans leur folie et rêve surréels certes, mais non irréels. Comment résister à cette gourmandise sensuelle face à la profusion de mots qui soulèvent des fantasmes ? « la maitresse / dénude / des seins de pêche » (p. 53). La langue du poète se fait de plus en plus pulpeuse. Elle énonce des zones érogènes qui octroient au poème la succulence des mots investis d’une volupté électrocutant notre être et surêtre : « une femme sans tresses / sur la poitrine du mépris / secoue les caresses / au ventre de l’homme » (p. 62). Delcorte et Prévaris jurent être des jouisseurs hors norme qui croquent la vie à belles dents, avant que ménopause et andropause ne viennent affadir les armes que la nature a su nous léguer. Qui d’autre peut mieux proclamer : « il n’y a pas de travers / sinon le fil imperturbable / que je dénoue / avec les canines aigües / du désir » (p. 81).

Le jeu érotique prend des allures puériles, que nul ne viendra désacraliser. Ainsi, dans une naïveté non blâmable et dans le haïku qu’il suggère, le poète confesse-t-il : « courir les jupes des filles / ou celle des garçons / rire aux lèvres » (p. 84). Comme, sa langue s’illumine dans une verve aux métaphores hautement éloquentes : « le sperme sur ta main / bourgeonne / de mots » (p. 108). Ne sommes-nous pas en face d’une poésie transcendantale ?

Enfin, les fondements de cette œuvre sont à percevoir au-delà de son écriture et de ses tableaux picturaux délicatement provocateurs. Car, le titre du recueil Tjukurrpa qui, dans son étymologie de la langue « anangu » des aborigènes d’Australie traduit une ère métaphysique précédant la création de la terre dans la cosmogonie et mythologie de ce peuple, invite déjà le lecteur à un voyage supraterrestre. Et le sexe, qu’il soit féminin ou masculin, tel que l’« ouroboros », figure de serpent se mordant la queue dans la mythologie égyptienne (symbole des trois phases existentielles de l’homme : naissance, mort et renaissance, mais également symbole phallique par sa queue et yonique par sa bouche), représente un tremplin pour atteindre les sommets lumineux de l’art transcendantal. Si notre vision des choses et notre ressenti ne peuvent être analogues, à plus forte raison notre imagination et interprétation aussi bien poétiques qu’artistiques ?

Lire Tjukurrpa, c’est s’immerger dans un fleuve spirituel aux multiples sources, pour fondre dans des traditions ésotériques planétaires. Ici, la mythologie gréco-latine (Prométhée, Paphos…) s’entremêle aux traditions antiques de la Mésopotamie (Gilgamesh, Enkidu, Soumouqân, Arourou…), embrassant la culture antique pharaonique (Sésostris) et orientale. Le poète ne dissimule point son bouillonnement culturel qui le verse dans la spiritualité bouddhique, mentionnant le moine Kumârajiva (p. 70), étalant sa ferveur à la lumière des préceptes du Vénérable Sakyamuni, le très historique Bouddha, fondateur du bouddhisme, en tant que doctrine théosophique. Comment ne pas être charmé par ces vers exhalant l’arôme spirituel : « Shakyamuni / fils aîné du soleil/ et havre de sagesse / négocie / l’impermanence / et nous apprend / sans fard ni vergogne / les sept voies / du royaume intérieur » (p. 74) ?

La lecture de Tjukurrpa ne peut tarir de jaillissements. Comme toute œuvre poético-picturale, elle suggère de multiples aventures thématiques et stylistiques à ceux qui l’abordent selon leur degré de réceptivité.